この記事ではFincsの講師が行なっている受講生の継続率を上げる方法を紹介します。改善が必要な離脱率の目安や具体的な対処法も解説するので、ぜひ参考にしてください。

オンラインコミュニティを運営していく上で欠かせないのが「受講生の継続率」。

高い障壁を超えて加入した受講生を繋ぎ止めておくためには、とある秘訣があると言われています。こちらの記事では、Fincs講師が受講生の継続率アップのために行なっている施策を紹介します。

受講生が離脱してしまう原因や、Fincsで利用できる継続率アップのためのサポートも解説するので、ぜひ参考にしてください。

Fincsには投資・ビジネスをはじめ、数多くの一流講師が集まっています。業界の最先端のスキルを扱い、教え広める立場である講師はどのようにしてコミュニティの受講生を継続させているのでしょうか?

こちらでは、Fincsの一流講師から学ぶ継続率を上げる施策を紹介します。

講座を運営していく上で最も重要なのは「質の高いコンテンツ作り」です。コンテンツがつまらなければ会員は退会してしまいますし、「この講座はレベルが高すぎる」と思われても退会のきっかけになってしまいます。

講師は自分の持つ高い専門性を、初学者にも伝わるように噛み砕いて説明する必要があるのです。

そのためFincsでは、双方向のコミュニケーションライブ配信、知見を蓄えられる動画(画像)資料、読み物として楽しめる記事など様々なコンテンツを一元管理できるようにしています。

会員が「昨日よりも成長できた」と感じることができるコンテンツを提供するのが重要です。

講師自身の知識・経験をコンテンツに反映させるのは当然のこと、人脈を活かしてゲスト講師を呼ぶのもありです。実際、AI分野において日本トップクラスの知見を持つFincs講師が、IT最先端の地「シリコンバレー」でCTOを務める方をゲストに呼んだケースもあります。

集客に成功して見込み顧客を大量に取り込むことができても、最終的には学習意欲が長続きする受講生しか残りません。集客の段階で講座への入会を検討している方に向けて講座のコンセプトを打ち出し、質の高い受講生を集めるのが重要です。

コンセプトの例は以下の通りです。

事前に講座で学べること・実践していくことを明かしておくことで、学習意欲の高い受講生が残りやすくなります。

受講生はお金を払って講師から学びを得ようとするわけですから、メリットを提示し続けなければ退会してしまうのは当然のことです。

これらのメリットを提示し続け、受講生が常に目標を終えるようにマネジメントしてあげられると継続率が高まります。

そのスキルを身に付けた結果、どのようなメリットを享受できたのか実際の受講生の例を紹介すると、受講生全体のモチベーションの増加に繋がります。

受講生の学習意欲を長続きさせるには、受講生同士が学び合える環境を整備するのが重要です。

Fincsのコミュニティ学習では、「講師と受講生の縦と繋がり」と「受講生同士の2人」の2つを重視しています。受講生同士でインプット・アウトプットをし合うことで学習効果が高まるからです。

1人では長続きしない勉強習慣も、同じ目標を持つ仲間と学び高め合うことでモチベーションの維持・向上に繋がります。

トークチャンネルやDMを整備し、受講者の発言しやすい雰囲気作りを意識するのが大切です。

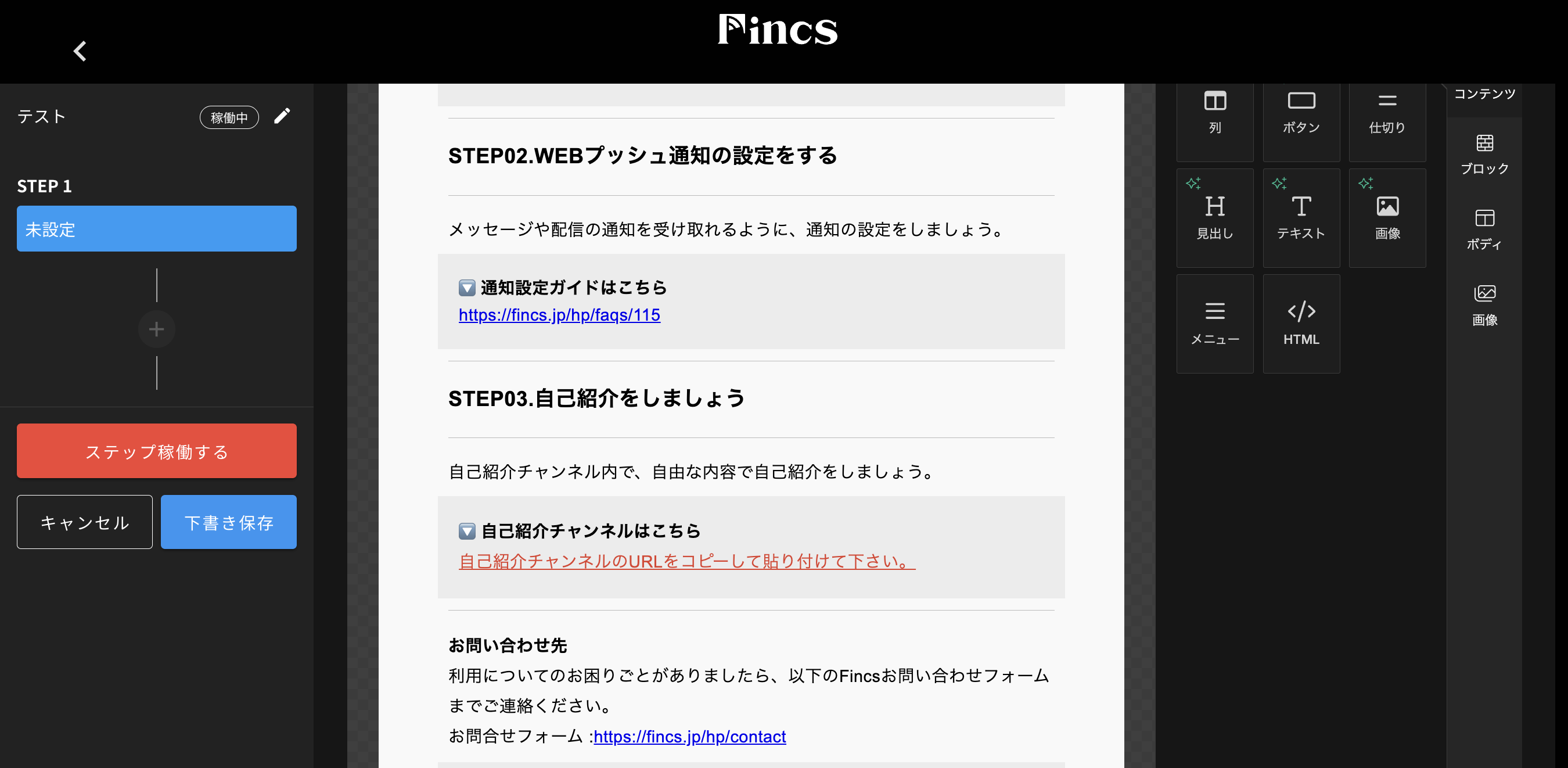

ステップメールを活用することで、受講生へのアプローチを半自動化できます。ステップメールとは、「条件を満たした時、「条件を満たした日の〇〇日後の△△時」といった形式で日時を予約してメールを送る機能です。

例えば以下のようにいくつかの条件を入力すると、自動でメールを送れるように設定できます。

入会即時・入会翌日・入会して1週間など、好きなタイミングでメールを送ることができます。

Fincsの講座運営で「受講生の学習習慣を作ること」はとても重要です。ただ、毎回手動で連絡を送ったり、タイミングを見計らって投稿するのは、講師側の負担も大きくなりがち。そのようなときに活躍するのが「ステップ配信機能」です。

特に、入会直後のフォローや、週1ペースでの情報発信など、継続的な関係性の構築に役立ちます。ここでは、実際にどのようなステップで配信を行えばよいかを、3つの段階に分けてご紹介します。

講座に入会してくれた受講生に、最初に送るメッセージはとても大切です。ここで「ちゃんと歓迎されている」と感じてもらえるかどうかで、その後のモチベーションに大きな差が出てきます。

入会後すぐに送るメールでは、「ご参加ありがとうございます」といった感謝の気持ちに加え、講座の進め方、利用できるチャンネル、投稿ルールなどをわかりやすく伝えるのがおすすめです。

堅苦しい文章ではなく、講師自身の言葉で丁寧に伝えると好印象につながります。Fincsではこのような初回メッセージもステップ配信に登録しておけば、自動的に対応ができます。講座のスタートを気持ちよく切ってもらうためにも、このフォローアップは欠かせません。

入会直後は、受講生が講座の雰囲気や内容に慣れておらず、最初のメールを見逃してしまうこともよくあります。そうした“取りこぼし”を防ぐには、初回フォローから2日ほど経ったタイミングで、リマインドのメールを送るのが効果的です。

前回のご案内はご覧いただけましたか?」といったやさしいトーンで、見逃していた場合の再確認や、チャンネルへの初投稿を促す内容を入れると、受講生も安心して次のステップへ進めます。また、これによって「見守られている」という意識も生まれやすくなります。ステップ配信を活用することで、講師が手動で確認する手間を省きながら、受講生とのつながりを保つことが可能になります。

学習の習慣をつけてもらうには、コンテンツ配信の「リズム」も重要なポイントです。おすすめなのは、曜日と時刻をあらかじめ決めておき、週に1回コンテンツを定期配信することです。たとえば「毎週月曜日の朝8時に、今週のテーマとワークをお届け」といった流れを作れば、受講生もその時間を意識して学習のペースを整えやすくなります。

加えて、その週の注目投稿や質問のピックアップなどを入れると、受講生同士の交流も生まれやすくなります。こうした定期配信もステップ機能を使えば、事前にまとめて準備しておくことができ、運営負担を減らせます。講座を「続けたくなる空間」にするために、配信の習慣化はとても効果的です。

こちらでは、受講生が離脱してしまう原因を3つ解説します。

入会時の受講生は前向きな気持ちを抱いて講座を購入してくれていますが、提供するコンテンツが受講生の期待値からかけ離れていると、退会の原因になります。例えば以下のようなケースです。

講座へ入会してもらうことはゴールではなく通過点です。講座に入会して共に学び高め合う仲間を増やし、コミュニティを活性化していくことがゴールとなります。

見込み顧客を集めるための過剰広告は絶対に行わないようにしましょう。

下記で挙げたように講座で学ぶ内容の専門性が高く、受講生が学習についていけない場合があります。

入会した受講者の学習を支援するために、専門知識をわかりやすく解説するコンテンツ作り、トークチャンネルやDM、ステップメールでのサポートなどの施策が重要です。

ただ、下記のように覚悟を持って講座に入会した受講生は、内容が難しくてもそう簡単に離脱しません。

「自分の人生を変えるために本気で学びに来ている」

「わからないことはトークチャンネルやDMで積極的に質問していく」

コミュニティを盛り上げてくれる受講生を大切にしましょう。

「コミュニティで発言するのが怖くて一度も投稿できない」という受講生もいます。

実際、コミュニティに参加して既に先輩会員が数十〜数百人いると、あまりの会員の多さに気圧され、発言しにくくなるものです。

コミュニティが発言しやすい場所になるよう、以下のような対策を打ちましょう。

・文化・ルールガイドの常時表示

└「気軽に発言OK」など明るい雰囲気になるようなコメントを常時表示しておく

・ステップ配信によるオンボーディング

└新規入会者を歓迎するメッセージを送信

・投稿へのリアクション

└コメントに「いいね」・「返信」

・会員一覧で動向を確認

└ログイン状況と投稿数をチェック

・オフ会の実施

└講座スタートから遅くとも半年以内には実施

・ルールを守れない方への対応

└投稿削除・注意・投稿権限停止・強制退会

・小さな成功体験を拾い上げる仕組み

└「ご意見・ご要望」チャンネルを設置

学習したことをコミュニティにアウトプットできると、満足度だけでなく学習効果も高まり、継続率上昇に繋がります。

▼関連記事

Fincsがコミュニティ作りを重視する理由!講師必見のコミュニティの運営の仕方

受講生の継続率を高めるには、発言しやすい環境づくりが重要です。ここではFincs講師が実践しているコミュニティ運営のコツを紹介します。

Fincsの講座に入会した新規受講生のプロフィール名は、「USER-12345」といった英数字の配列になっています。ユーザーアイコンも人型のシルエットなので人間味がありません。

これではコミュニティに馴染みづらいですよね。メンションを付けてメッセージを送る際も、受講生は自分にメッセージが来ていることに気付きにくくなります。

新規の受講生には、まずプロフィール名とアイコン、紹介文を設定してもらうようにしましょう。

受講生の多くは以下のようにプロフィールを設定しています。

<名前>

ニックネーム (あっくん・健さん・かや...など)

<アイコン画像>

自分らしさが伝わる写真(趣味の写真・笑顔の写真...など)

<紹介文>

経歴や仕事について

オンライン学習コミュニティでは、入会後にトークチャンネルで自己紹介をするのが一般的です。プロフィール文の設定とともに、トークチャンネルでの自己紹介もしてもらいましょう。

大人でも意外と「何を書けばいいかわかりません…」という受講生は多いものです。ですのであらかじめ、自己紹介テンプレートを用意しておきましょう。

「ニックネーム」「現在の職業」「受講の目的」「最近ハマっていること」など、いくつかの項目を用意しておくと、初投稿のハードルが下がります。講師が事前にサンプル投稿を見せてあげると、さらに安心感が生まれます。

ポイントは、“正解”を求めず、気軽に書ける内容にすることです。こうしたテンプレートがあると、他の受講生も「自分も書いてみようかな」と思いやすくなり、自然と自己紹介の輪が広がります。発言しやすい場をつくるには、「最初の発言を楽にする仕組み」がとても効果的です。

トークチャンネルで誰かが発言すると、以下のようなリアクションができます。

初投稿に対して無反応だったり、他の受講生同士で完結してしまうような雰囲気になると、「ここで発言していいのかな?」と迷いが生まれてしまいます。

逆に、講師が率先してリアクションを取ることで、「見てもらえている」「歓迎されている」と感じてもらえるのです。絵文字でのリアクションや簡単なコメントでもOKです。反応のスピードと温かさが信頼につながります。

最初の一歩に応える姿勢が、その後のコミュニケーションを大きく左右します。講師が発信の“火付け役”となることが、発言しやすい環境づくりの第一歩です。

Fincsの講座では、単に情報を伝えるだけではなく、参加者同士が交流できる場があると学びが深まります。

そのためには、受講生を自然に巻き込める“テーマ別チャンネル”の設計がポイントになります。たとえば「雑談用」「質問専用」「成果報告」など、目的ごとにチャンネルを分けることで、投稿しやすくなります。

また、日替わりで「今日の一言投稿」や「週末の目標報告」などの軽い参加型イベントを設けるのもおすすめです。毎回投稿する必要はないと思えるような気軽な場があると、参加の心理的ハードルが下がります。こうした仕掛けがあることで、受講生同士のつながりも強まり、活発なコミュニティへと育っていくのです。

オンラインコミュニティのプラットフォームは、どの程度の離脱率で改善が必要になるのでしょうか?こちらでは、危険な離脱率と改善の目安を解説します。

1ヶ月あたりの離脱率が10%を超えると改善すべき合図です。離脱率が少ないほど収益は安定します。例えば会員数が100人いる中で10人が解約した場合、離脱率は10/100×100=10%となります。

10人が解約した場合、新たに11人の新規契約者を集めないと収益が増えません。離脱率を改善しない限り、結果的に集客に割く工数が増えてしまいます。

ただ、新規受講者の中には「なんとなく面白そうだから入ってみた」という方が一定数存在し、そういった受講者はすぐに離脱する傾向があります。

中〜長期に渡って受講してくれた方が解約した時こそ注意が必要です。

離脱率を改善する場合、最終的な目標は5%以下です。離脱率が10%を超えてしまっている場合は、10%以下になるように対策を施しましょう。10%以下に抑えられた時に「5%以下」を目指すのがおすすめです。

壽應者が講座に入会する前後それぞれのタイミングで対策を打てると離脱率が低くなります。例えば以下の通りです。

<入会前>

・無料の記事・動画・無料で見られるLPなどで講座の概要を解説(共感性を意識)

<入会後>

・学習コミュニティを活性化させ、受講者のモチベーションを向上

・受講生とのコミュニケーションを定期的に取り、信頼関係を構築する

・コンテンツの更新頻度を高める

定期的なフィードバックの取得や、学習フォローの工夫を通じて、継続率を高める努力を続けることが重要です。

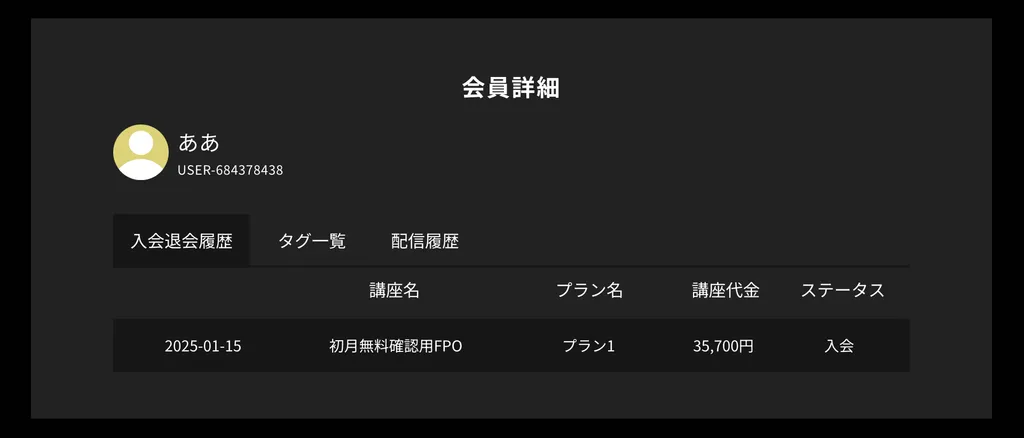

受講生の動向を正しく把握することは、継続率を上げるうえで重要です。Fincsでは、管理画面上から各会員の入会日や退会日、どの講座に参加しているかなどの詳細な情報を一覧で確認できます。

ここでは、Fincsがどのように受講生情報を管理しているか、具体的なポイントを見ていきましょう。

Fincsの管理画面では、会員がいつ・どの講座に・いくらで申し込んだのかが一目で確認できます。

例えば1ヶ月15,000円のプランは離脱率が激しいが、3ヶ月4万円のプランは離脱率が控えめといった、プランごとの離脱傾向や受講時期による違いも分析できるようになります。

より受講生を細かく分析する場合は、プランタグによって入会・退会・クーリングオフ・銀行振込待ち・仮解約・プラン変更中・プラン変更済みといった絞り込みも可能です。

こうしたデータをもとに、価格設定やセールスコピーの見直しもできるので、講座運営の改善に直結します。

Fincsでは、個別の会員に対して過去に送ったメールやDMの履歴もすべて残ります。どのタイミングでどんな内容の連絡をしたのかがわかるので、対応漏れや言った言わないのトラブルも防げます。

特に、継続率に関係する「フォローアップメッセージ」や「リマインド連絡」がきちんと届いているかを確認できる点は、講師にとって心強いポイントです。必要に応じて再送信や追加連絡も簡単に行えるため、受講生に対してきめ細かな対応ができます。

最終ログイン日も表示されるので、講座への興味・関心が薄れた頃にメッセージでアプローチすることが可能です。

Fincsでは、講座運営者が途中でつまずかないよう、段階に応じた3つのサポート体制を用意しています。受講生が入会する前、導入直後、成長が止まってしまったとき、それぞれのフェーズに適した支援を受けられることで、継続率の改善やコミュニティ活性化に役立ちます。

サポートは無料・有料どちらも存在し、必要なときに必要な分だけ相談できる仕組みが魅力です。ここからは各サポートの内容を詳しく解説していきます。

▼対応しているサポート内容

講座を始めたばかりの方や、オンラインコミュニティを初めて運営する方にとって、「最初の準備」は非常に不安が多いものです。

Fincsでは、こうしたスタート段階にいる方を対象に、無料で受けられる「スタート支援」を提供しています。具体的には、コンテンツの登録方法や受講生への案内文の作り方、課金の設定など、基本的な使い方を手取り足取りサポートするのが特長です。こちらのサポートさえあれば、初心者でもスムーズにオンライン講座を始められます。

▼対応しているサポート内容

受講生が入会してから継続し、最終的に成果を出すまでの流れを設計するのが「ファネル設計」です。Fincsでは、有料オプションとして講座内容や価格設計、配信タイミングのアドバイスを含めたコンサルティング支援を行っています。

このフェーズで仕組みを整えておくことで、離脱の原因を減らしやすくなり、長期的な受講を見込める講座になります。受講生が何に価値を感じて次のステップへ進んでいるかを見極めるうえでも役立つでしょう。

▼対応しているサポート内容

講座を運営していると、ある時期から急に成長が止まってしまう「停滞期」が訪れることがあります。

そのような時におすすめなのが、Fincsの「伴走支援」です。これは、有料で継続的なアドバイスを受けられるサービスで、講座の分析や改善案の提示、時には受講生へのアンケート設計なども行ってくれます。

講師一人では気づきにくいポイントをプロの視点で拾い上げてくれるため、ふたたび成長フェーズに入るきっかけになります。

オンライン講座において、継続率の高さは講座の質や講師の信頼度を示す大きな指標です。受講生が長く学び続けることで、講座への満足度はもちろん、受講者同士のつながりも深まり、活発なコミュニティが自然と育ちます。

Fincsでは、離脱率の可視化や適切なサポート体制により、受講生が「ここで学び続けたい」と思える環境づくりを実現しています。講座をただ提供するだけでなく、受講生の成長を一緒に喜び合える関係を築くことで、より良い学習の場が広がっていくのです。コミュニティの温かさや活気こそが、継続率を高めるいちばんの原動力です。

気軽に発言しやすい環境を整えていきましょう。